近日,马克思主义学院结合2024-2025年度第三学期“行走的思政课”教学安排,组织师生赴大同周边乡村开展以“红色基因铸魂育人,青春赋能乡村振兴”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动暨“行走的思政”活动,将社会实践、实践教学以及“行走的思政”活动紧密结合,一体谋划,一体推进,深化了对思想政治理论知识的理解和掌握,实现理论与实践的相互促进,推动思政教育与乡村实践深度融合,以青春之力激活乡村发展动能,以红色基因筑牢理想信念之基。

第一站

拒门堡红色教育基地

拒门堡坐落于山西大同市境内,既是明长城大同镇的重要关堡,承载着抵御外敌的边塞文化记忆,更是晋北地区极具代表性的红色革命遗址。抗战时期,这里成为晋绥边区抗日斗争的重要据点,无数共产党员与当地群众并肩作战,留下了地下情报传递、军民协同抗敌、烈士英勇就义等可歌可泣的革命事迹,孕育出“忠诚不屈、军民同心”的宝贵红色精神,如今已成为集红色教育、历史研学、精神传承于一体的重要基地。

以红为引,研学启行。活动启动仪式在拒门堡红色革命教育基地门前举行。学院思政课教师结合思政教育专业特点,深刻阐述此次活动的核心意义,强调红色教育是连接马克思主义理论与革命实践的关键纽带,通过走进拒门堡这一“活教材”,能让学生更直观地理解党的奋斗历程,将理论知识转化为坚定的理想信念,对塑造正确价值观、厚植青年使命担当具有不可替代的作用。

回望历史,坚定信念。在专业讲解员的带领下,师生们有序走进拒门堡红色革命教育基地。从中国共产党革命时期的思想建设、组织建设实践,到革命烈士舍生取义的英勇事迹,每一段历史都与思政课程中的马克思主义中国化理论、爱国主义教育深度呼应。讲解员还结合党的中央八项规定精神,以革命先辈“廉洁奉公、严于律己”的事迹为切入点开展廉洁教育,引导学生在回望历史中感悟初心本质,在学习传承中坚定理想信念。

老师精讲,解码精神。为帮助同学们更深刻地领悟拒门堡红色精神的时代内涵,学院思政课老师在基地现场开设“流动思政课堂”,以拒门堡抗战历史为脉络,从“忠诚不屈”的斗争意志切入,结合地下情报员冒着生命危险传递信息、军民携手构筑抗敌防线等具体事迹,细致解读红色精神中“信仰坚定、团结协作、敢于牺牲”的核心要义。同时,老师还将革命先辈的奋斗历程融入思政教育,引导同学们思考如何把拒门堡红色文化融入日常学习与未来教学工作,让红色基因从历史记忆转化为推动思政育人的实际动力,帮助同学们实现从“了解历史”到“内化精神”的深度跨越。

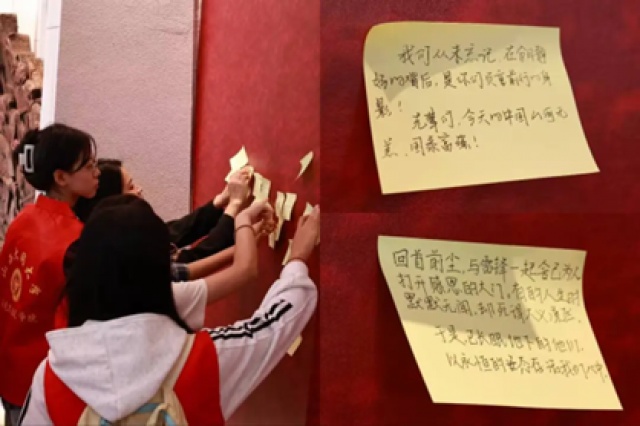

纸短情长,致敬先辈。为让红色教育真正入脑入心,实践团队在基地内开展“我对先辈有话说”特色活动。学生们围绕对革命先辈的敬仰、对红色精神的理解、对青年使命的思考,将真挚感悟与坚定承诺写在卡片上,逐一张贴于专属展示区。“以先辈为灯,照亮思政育人路”“传承军民同心精神,助力乡村振兴实践”等话语,既是对革命精神的致敬,也是对自身专业使命的清醒认知。

铿锵誓言,践行使命。活动尾声,全体师生在拒门堡红色教育基地前整齐列队。大家右手握拳举至耳畔,庄严宣读誓言:“我志愿铭记拒门堡的烽火岁月,传承红色精神的熊熊火炬。以革命先辈为楷模,坚定理想信念,对党忠诚,矢志不渝。”铿锵有力的誓言回荡在基地上空,不仅是对革命先辈的深切致敬,更是师生们投身乡村振兴、践行思政使命的坚定承诺。

此次拒门堡红色教育“三下乡”实践活动,让师生们在“沉浸式”研学中补足了精神之钙、筑牢了信仰之基。参与师生纷纷表示,将以此次活动为契机,把拒门堡的红色精神转化为学习与工作的动力,以更饱满的热情深耕思政教育领域,为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献力量。

第二站

大同市唐家堡村与黄花小镇

大同是中国黄花主产地之一,有着600多年的黄花种植史。其中,唐家堡村是当地黄花规模化种植历史最悠久、面积最大的村庄。近年来,大同市以科技创新为引领,以产业融合为动力,强力推动黄花标准化种植、规模化发展、品牌化运营取得显著成绩。如今,大同黄花不仅以鲜菜、干菜形式畅销全国,还拓展出黄花酱、黄花酒、黄花文创等6大类130多种精深加工产品,成功打入国际市场,真正实现了从田间到餐案、从食品到商品的华丽蝶变。

座谈话发展,共探乡村振兴新路径。本次活动首先来到唐家堡村党群服务中心,实践团成员与村干部围绕唐家堡村黄花产业发展现状、乡村治理经验、未来振兴规划等核心议题展开深入座谈。村干部详细介绍了村里在黄花种植基地扩建、深加工产业链培育、基础设施配套、民生保障等方面的进展,同时也提及当前面临的“深加工技术不足”“品牌知名度低”等挑战。实践团则结合马克思主义理论知识,就“如何以党建引领黄花产业合作社建设破解发展难题”“如何激发村民参与乡村建设的内生动力”等问题提出针对性建议。双方通过面对面交流,凝聚了“校地共建、共促振兴”的共识,为后续实践活动奠定了坚实基础。

理论进农家,宣讲传递政策好声音。为让党的创新理论“接地气、入人心”,马院师生宣讲团以唐家堡村黄花产业为切入点,开展“理论宣讲进农家”活动。宣讲团摒弃“照本宣科”,立足村民生产生活实际,以通俗易懂的语言、生动鲜活的案例,围绕乡村振兴战略、惠民政策、农业农村发展新机遇等内容,向村民们进行面对面宣讲。宣讲过程中,成员们积极回应村民关心的就业、养老、产业增收等问题,用“家常话”解读“大政策”,让理论宣讲既有“高度”又有“温度”,切实增强了村民们对乡村振兴的信心与认同感。

走进黄花小镇,触摸产业发展脉动。实践团在村干部引领下,重走习近平总书记曾走过的有机黄花标准种植基地之路,重温总书记关于发展黄花产业的殷切嘱托,感受着基地现代化种植设施,望着一望无际的黄花田,深切体会到产业从传统向规模化、标准化、现代化转变的成就,明晰产业发展对乡村振兴的重要作用。随后,实践团前往大同黄花小镇开展产业调研,通过多种形式了解黄花从“传统作物”到“富民产业”的发展历程及全产业链创新实践,还走访文旅商户,考察黄花文创产品开发销售情况,深入探讨产业与文旅融合发展模式对乡村振兴的推动作用,为后续研究与实践积累一手素材。

手创黄花韵,文旅温情润人心。手工实践环节中,专业手工老师现场示范扭扭棒制作黄花造型的步骤,从花瓣卷曲塑形、花蕊精细点缀到整体组合成型,每一步都讲解细致,并耐心解答师生疑问。实践团成员分组领取材料,有的专注于花瓣的弧度把控,有的用心设计花蕊的点缀方式,大家相互协作、大胆创新,在动手实践中深化了对“黄花文化”的理解,让文旅温情浸润人心。

校校共交流,“理论+科技”助农启新思。活动最后,马克思主义学院实践团与中国农大科技小院开展交流研讨。中国农大科技小院团队介绍了在大同地区的农业技术推广成果,通过“科技破解黄花连作障碍”“智能灌溉提升产量”等案例,讲解科技创新如何解决种植难题、助力文旅融合;马院实践团分享“三下乡”实践目的与理论宣讲经验,强调理论对乡村发展的思想引领作用。双方围绕“理论+科技”助农模式热烈讨论,达成“理论铸魂、科技赋能,二者协同激活乡村发展潜能”的共识。

学院暑期“三下乡”社会实践暨“行走的思政”活动,是实践教学的又一次创新尝试,学院师生在服务基层中锤炼本领、增长才干,以青春之力为大同乡村高质量发展注入新动能。